上觀新聞:編號1741!郵政大樓的這只特殊信箱,里面究竟有什么?

虹口區天潼路,蘇州河北岸,有一座百年歷史的歐式建筑,這里便是上海郵政總局大樓。

大樓二層是上海郵政博物館,一只編號為1741號的老式鑄鐵信箱在館中角落靜靜佇立,銅銹斑駁,厚重沉默。這是抗戰期間曾經存放于郵政大樓地下室的千余只信箱之一。這些信箱供商戶、企業和個人使用,方便領取郵件,避免丟失。

那么,到底是誰在使用1741號郵箱?1741號信箱里又有什么?

中共上海郵局總支曾用于秘密通信的1741號租用信箱(非原編號)。

一只信箱,撐起隱蔽戰線

太平洋戰爭爆發后,上海進入“孤島時期”。當時,日本侵略者對上海通信系統進行嚴密監控,所有郵件需經日軍郵檢員查驗。中共地下黨為維系上海與解放區之間的聯絡,設法租下這只信箱。表面上,這只是由一家普通商鋪租賃的私人郵政信箱,背后卻是地下黨人周清泉親自主持的秘密交通站。

信箱的租用手續、繳費、地址擔保皆合法完備,但執行任務的,卻是隱藏在郵局系統內部的黨員與進步職工。他們負責收發郵件、分揀分類、錯峰處理、夜間轉運,在敵人眼皮底下,完成了一件件“不可告人”的快遞。

1941年至1949年,一批批重要文件、進步刊物、印刷母版、機要情報和秘密匯款,從這里悄無聲息地與敵后的解放區和蘇區往來。可以說,這是抗戰時期中國共產黨在日軍嚴密監控下維持隱秘聯絡網的關鍵節點之一,也是上海郵政人用生命和紀律守護的一條隱形戰線。

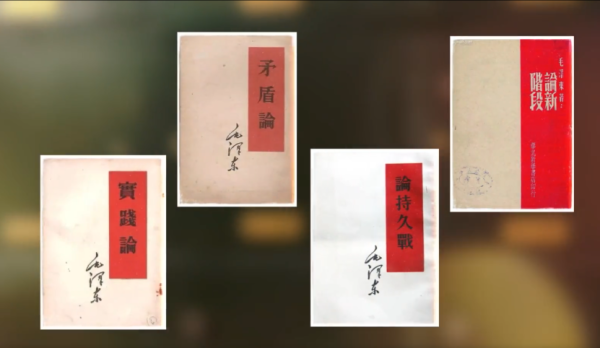

信箱里有什么?有的是來自蘇區的指令文件、毛澤東的講話印版;有的是即將在上海翻印傳播的《蘇聯文藝》《時代》周刊、《新華日報》特刊;還有的是從地下黨機構寄來的匯款憑證與組織通告……

每一件信件、每一份材料、每一次投遞,都意味著巨大的風險與考驗。一旦暴露,不僅組織全線斷裂,相關職工也將面臨滅頂之災。但令人驚嘆的是,這只信箱從1941年開始使用一直到解放前夕,竟從未失手、從未中斷、從未被查封,在白色恐怖的縫隙中維持了8年有余。

通過1741號郵箱傳遞的資料。

有序制度,為密事護航

這種高度穩定的運作機制,既得益于地下黨的周密部署,也離不開郵政系統自身制度的保障。

采訪中,館長展示了珍貴館藏:20世紀40年代職工的請假單、審批表、調令等大量文書材料,體現出郵政系統“半軍事化管理”的特點。許多職工并不知道自己經手的是何等關鍵的文件,但當領導說“這批郵件非常重要,務必準時安全送達”,他們從不質疑,只管默默完成。正是這份紀律性與使命感,使得1741號信箱能在最復雜的環境中穩定運行,成為敵后聯絡的“生命線”。

20世紀40年代郵政職工工作。

郵政人不僅送信,還真真切切地走上了前線,成為抗戰洪流中的一支重要民間力量。1932年淞滬抗戰爆發,日本侵略軍自租界出發,炮火直逼閘北、吳淞,城市陷入戰火之中。在黨的地下組織和郵工工會的號召下,上海郵政系統迅速動員,全局職工日捐工資10%支援十九路軍抗戰,并組織成立一支以郵政職工為骨干的抗戰救護隊伍。

這支“郵工救護隊”由當時郵工工會執行主席朱學范親自掛帥,掛靠在紅十字會旗下,成立之初即有50余人報名參隊,其中女職工20多人。她們不僅負責為前線官兵送水、送飯、包扎傷口,還在空襲后深入民居廢墟中救人、滅火,甚至抬送重傷員穿越火線,轉運至后方醫院。郵政工會借調一輛原用于郵件轉運的大卡車,將其涂裝為白色、車身涂上紅十字標識、頂部安裝燈籠式旗幟,搖身一變成為“流動急救車”,日夜奔襲于激戰地帶。

沿著鐵路救治傷員的救護隊。

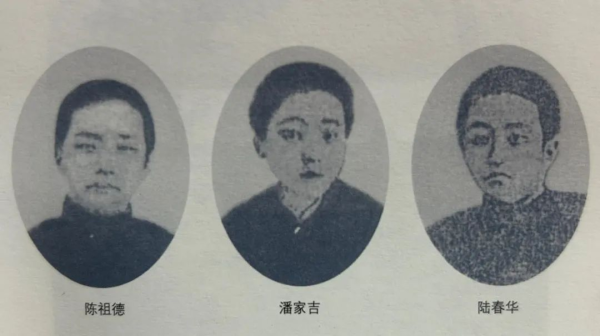

這支救護隊雖為臨時編制,卻執行著堪比軍隊的任務,也承擔著同樣的風險。1932年3月3日,《淞滬停戰協定》簽訂的次日,在抗戰前線的撤退途中,郵工救護隊經歷了最沉痛的一幕。三名隊員——陳祖德、潘家吉和陸春華——在南翔火車站沿鐵路撤回市區途中,突遇日軍巡邏兵。三人身佩紅十字袖章,手無寸鐵,仍遭日本士兵刺刀連戳,殞命于鐵道旁,成為郵政系統最早的一批抗戰烈士。

陳祖德、潘家吉和陸春華(資料圖片)。

同時期,郵局還組織了“郵工童子軍”。這支隊伍主要由少年職工及其子弟組成,年齡大多在十三四歲上下,卻肩負著極其重要的秘密聯絡任務。他們以學生、送報員、學徒等身份為掩護,頻繁穿梭于城市街巷與郊區據點之間,在敵人眼皮底下完成情報傳遞、刊物運輸、口信送達等任務。

許多地下黨的“點對點”指令,正是靠這些“孩子們”的腳力與膽識一一送達。他們衣著普通,背著書包,有的騎車,有的奔跑,從不引人注目,卻幾乎天天與封鎖線、檢查站擦肩而過。

如今,這一切沉淀在上海郵政博物館中。1741號信箱被完整復原,并與戰時檔案一同陳列展出。

1741號信箱里,有紙張在流轉,也有火種在傳承;有字句密令,也有信念血脈;有踏火而行的情報,亦有不容出錯的托付。它雖不大,卻能藏風雷、納乾坤;它不言語,卻始終在歷史最黑暗的深處,悄然指向光明。

京公網安備11010202010949

京公網安備11010202010949